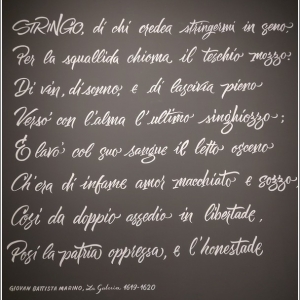

Vedendo le numerose e particolareggiate raffigurazioni di “Giuditta e Oloferne”, mi sono sempre chiesto cosa avesse spinto gli autori a cimentarsi su questo episodio, tanto più che le imprese di Giuditta sono narrate nel libro omonimo che fa parte dei testi deuterocanonici, ovvero esclusi dal canone della religione Ebraica (e pertanto considerati apocrifi dalle Chiese Protestanti), ma accettati come canonici dalla Chiesa Cattolica e quella Ortodossa.

Visitando la mostra “Caravaggio e Artemisia la sfida di Giuditta. Seduzione e violenza nella pittura tra Cinque e Seicento” presso le Gallerie Nazionali di Palazzo Barberini Corsini a Roma, penso di aver trovato la risposta alle mie domande.

Fonti: dove non è indicato espressamente la fonte a cui ho attinto alla redazione di questa pagina e il libro:

“Caravaggio e Artemisia la sfida di Giuditta violenza e seduzione nella pittura tra Cinque e Seicento” a cura di Cristina Terzaghi, Officina Libraria

Questa mostra ha una particolarità, che un tema specifico è assunto come partenza di un progetto che si focalizza sulla celebre tela di Caravaggio e sugli artisti che si sono a lui ispirati.

Nella sequenza di ventinove dipinti che rappresentano la stessa scena cruenta incontriamo una varietà di interpretazioni. Ma soprattutto incontriamo gli artisti, il loro modo diverso di guardare e usare le opere altrui e la loro risposta al tema della storia: il coraggio.

I Fatti

Siamo a cavallo fra il 15° e 16° secolo, il libro di Giuditta che viene fatto risalire al 2° secolo a.C. e di cui si conosce solo la versione greca, viene rivalutato all’interno della tradizione cattolica nel 1592, fu allora che la vulgata Sisto-Clementina lo elevò a libro canonico. La storia raccontata dal libro di Giuditta ispiro gli artisti a riprodurre il dramma sacro.

Il banchiere Ottavio Costa, intorno all’anno 1600, incarica Michelangelo Merisi da Caravaggio di dipingere il dramma, a opera conclusa il Costa fu così fiero dell’opera prodotta che pretese che le sue iniziali fossero dipinte sul retro della tela. Di fronte all’eccellenza di quel quadro ne proibì l’alienazione e scoraggiò in ogni modo la riproduzione mediante copie.

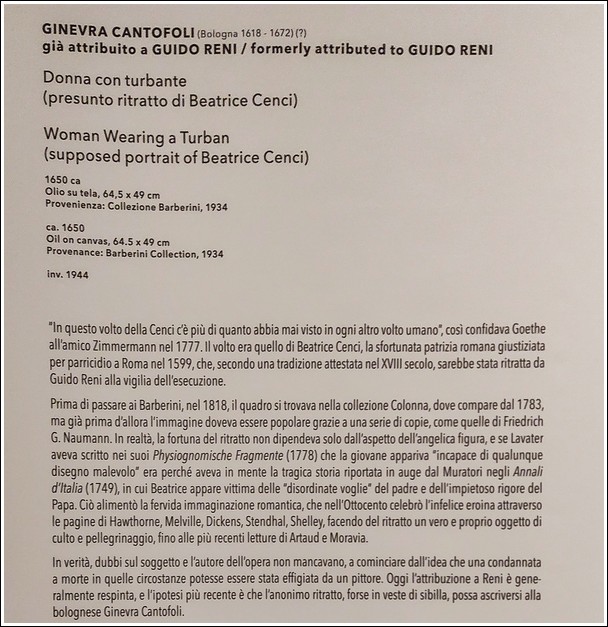

Beatrice Cenci (Roma 6 febbraio 1577-Roma, 11 settembre 1599)

“Io quando vidi la immagine della Beatrice Cènci , che la pietosa tradizione racconta effigiata dai pennelli di Guido Reni , considerando l’arco della fronte purissimo , gli occhi soavi e la pacata tranquillità del sembiante divino , meco stesso pensai :

ora, come cotesta forma di angiolo avrebbe potuto contenere anima di demonio?

Se il Creatore manifesta i suoi concetti con la bellezza delle cose create, accompagnando tanto decoro di volto con tanta nequizia d’intelligenza non avrebb’egli mentito a se stesso?

Dio è forse uomo, per abbassarsi fino alla menzogna?”

Francesco Domenico Guerrazzi “Beatrice Cenci storia del XVI secolo”

“Figlia del conte Francesco Cenci, legittimato da Cristoforo Cenci, tesoriere della Camera Apostolica, uomo violento e dissoluto fin da ragazzo dimostrò un carattere autoritario e violento del quale furono vittime prima i compagni, poi i familiari e, in special modo, le mogli e le figlie. Antonina e Beatrice subirono maltrattamenti e, forse, tentativi di violenza. Coinvolto in risse, fatti di sangue ed episodi scabrosi, fu più volte processato e condannato, anche per il reato di sodomia, all’epoca passibile di pena di morte. Il rango sociale e il pagamento di grosse somme di denaro, che decurtarono sensibilmente il suo patrimonio, gli permisero di evitare il peggio.

Antonina, la figlia maggiore, supplicò il papa di liberarla dalle angherie paterne, mandandola in convento o facendola maritare. Clemente VIII accolse la richiesta: favorì il matrimonio della giovane con un nobile di Gubbio, Carlo Gabrielli, e obbligò Francesco al pagamento di una ricca dote. Timoroso che anche la sorella più giovane, Beatrice, potesse seguire l’esempio di Antonina, Francesco nel 1595 la segregò insieme con la moglie Lucrezia a Petrella Salto, nell’attuale provincia di Rieti, in un piccolo castello della Sabina, chiamato la Rocca, nel territorio del Regno di Napoli, di proprietà della famiglia Colonna.

Nel 1597 Francesco, malato di rogna e di gotta, pressato dai creditori e dai procedimenti giudiziari, si ritirò a Petrella e, con la sua presenza, le condizioni di vita delle due donne divennero ancora peggiori.

Le violenze subite e la reclusione sempre più rigida contribuirono a ingigantire in Beatrice l’odio verso il padre e probabilmente la spinsero fra le braccia dell’amministratore, Olimpio Calvetti, che condivise i piani della ragazza: l’unico modo per uscire da quella situazione era l’assassinio di Francesco.

Il 9 settembre 1598 mentre dormiva, stordito dall’oppio fattogli ingerire mescolato a una bevanda, a quarantotto anni d’età, fu ucciso da Olimpio Calvetti e Marzio da Fioran detto il Catalano, due servitori della Rocca, con la complicità dei figli Giacomo e Beatrice, e della moglie Lucrezia.

Voci e sospetti indussero, poco dopo, le autorità ad indagare sul reale svolgimento dei fatti. La salma fu esumata e le ferite furono attentamente esaminate da un medico e due chirurghi che ne esclusero l’origine accidentale. Fu anche interrogata una lavandaia: Beatrice le aveva chiesto di lavare lenzuola intrise di sangue dicendole che erano macchiate dalle sue mestruazioni. La donna dichiarò di non aver creduto alle spiegazioni della giovane.

I colpevoli, imprigionati e sottoposti a tortura, finirono per confessare.

Al processo Beatrice e Lucrezia furono condannate alla decapitazione,

L’esecuzione di Beatrice, della matrigna e del fratello maggiore avvenne la mattina dell’11 settembre 1599 nella piazza di Castel Sant’Angelo gremita di folla.

(Tutta la cittadinanza di Roma era invitata a assistere all’esecuzione capitale pubblica e esemplare decretata dal Papa)

Tra i presenti anche tre artisti: Caravaggio, Orazio Gentileschi e la figlia di costui, la futura pittrice Artemisia. La giornata molto afosa causò il decesso di alcuni spettatori per insolazione (che risultò fatale anche al giovane romano Ubaldino Ubaldini, famoso per la sua grande bellezza, come ricorda Stendhal nelle sue Cronache italiane); altri rimasero uccisi nella calca e qualcuno invece scivolò nel Tevere, morendo annegato.

La decapitazione delle due donne fu eseguita con la spada. La prima a essere uccisa fu Lucrezia, seguì poi Beatrice e infine Giacomo, che fu seviziato durante il tragitto con tenaglie roventi, mazzolato e infine squartato.

Alcuni dettagli relativi ai momenti cruciali dell’esecuzione sono contenuti nelle Memorie romanzate di Giambattista Bugatti detto Mastro Titta, boia dello Stato Pontificio dal 1796 al 1864”

https://it.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Cenci

Senz’altro l’aver assistito a questi fatti produsse in Caravaggio una profonda impressione, e nel suo immaginario trasforma Beatrice nella coraggiosa eroina del racconto di Giuditta, nell’atto estremo di farsi giustizia.

Le sale espositive

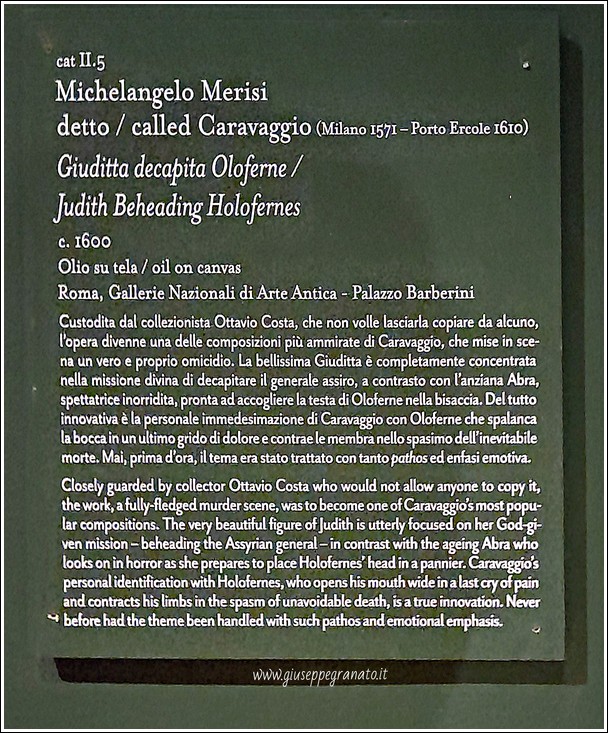

Michelangelo Merisi, detto Caravaggio

Giuditta decapita Oloferne

Il conte e banchiere Ottavio Costa (Conscente, 22 agosto 1554 – Roma, 17 gennaio 1639) Mecenate di Michelangelo Merisi,

commissionò questa tela a Caravaggio, per Costa era un capolavoro enormemente prezioso, cosi il banchiere la tenne celata sotto un drappo di seta nella sua raccolta e impedendone le copie.

Nel 1639 sette anni prima della sua morte l’anziano conte stilò nel suo testamento, e proibiva tassativamente ai suoi eredi l’alienazione (Trasferire ad altri proprietà o diritti su beni) di “Tutti i quadri del Caravaggio particolarmente la Giuditta”.

Forse il conte voleva impedire che una copia potesse inflazionare il valore dell’opera.

Questo volere di Ottavio Costa di tenere questo capolavoro lontano da occhi indiscreti, porto a dimenticare quest’opera per secoli.

La riscoperta di questa tela è avvenuta infatti nel 1951 e si deve al restauratore Pico Cellini.

Come racconta il Cellini stesso intorno agli anni 20 su segnalazione di un amico in una vecchia casa di via Giulia a Roma, gli fu mostrato questo quadro ritenuto un bel Gentileschi, sporchissimo ma che li fece un’impressione enorme. Ma fu solo nel 1951 che Pico Cellini realizzo che si poteva trattare di un Caravaggio e lo segnalò a Roberto Longhi che proprio in quei giorni aveva organizzato una famosa mostra di Caravaggio a Milano.

Nel settembre del 1971 lo stato Italiano acquisto l’opera di Caravaggio dal proprietario Vincenzo Coppi per 250 milioni di lire, la tela venne collocata in Palazzo Corsini e successivamente nella sede attuale di Palazzo Barberini.

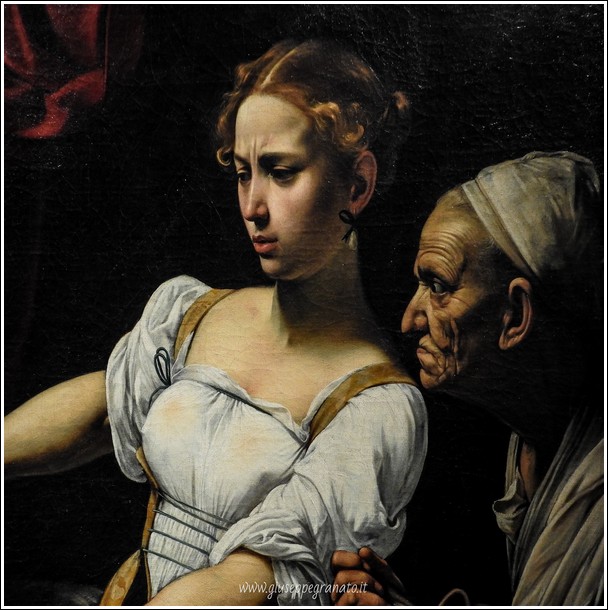

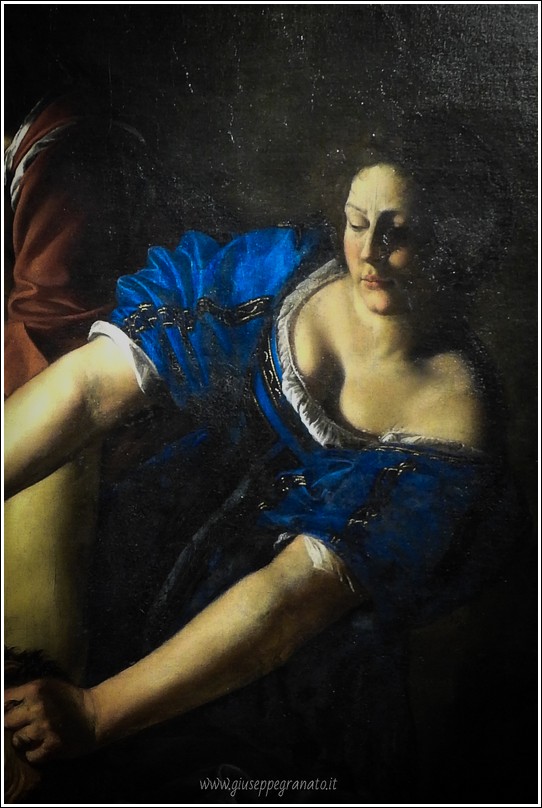

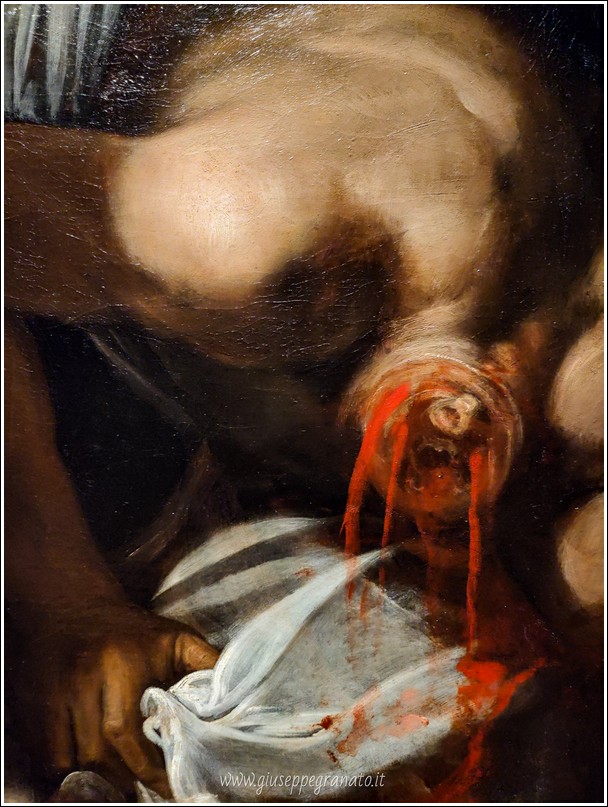

Michelangelo Merisi riesce in quest’opera a trasmettere tutto il pathos della tragica morte violenta che si abbatte su Oloferne.

Giuditta è abbigliata con la moda del tempo intenta a compiere il dovere divino mentre si legge sulle sue labbra una muta preghiera, la fronte corrucciata per lo sforzo e la concentrazione:

“Dammi forza . Signore e Dio d’Israele in questo momento” (Gdt 13:7-8)

Consapevole di essere strumento del destino.

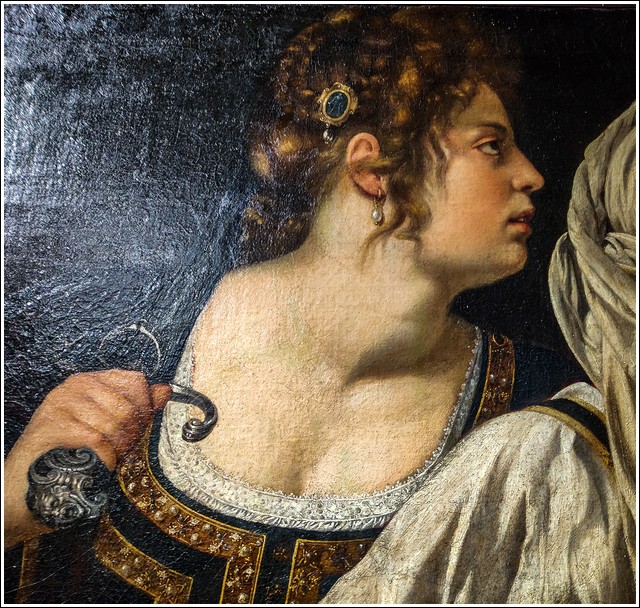

A differenza di quanto narrato dal racconto di Giuditta, Caravaggio qui aggiunge l’anziana ancella Abra, pronta a ricevere il capo del generale assiro, nel suo sguardo percepiamo paura, sgomento, orrore, Abra e quindi l’osservatore della scena, siamo noi, paralizzati dall’omicidio.

Caravaggio invece è Oloferne che urla e si dimena sotto lo strazio di quel colpo sferrato a tradimento.

Da questo momento in poi tutti gli autori che verranno saranno influenzati dalla sua rappresentazione e visione.

Artemisia

“e farò vedere a V.S. Ill.ma, quello che sa fare una donna….”

Artemisia Gentileschi lettera datata 7 agosto 1649, indirizzata a Don Antonio Ruffo

(importante politico, nobile, mecenate e collezionista siciliano)

«Quando fummo alla porta della camera lui mi spinse e serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro che io sentivo che m’incendeva forte e mi faceva gran male che per lo impedimento che mi teneva alla bocca non potevo gridare, pure cercavo di strillare meglio che potevo chiamando Tutia. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne, con tutto ciò lui non stimo niente e continuò a fare il fatto suo che mi stette un pezzo addosso tenendomi il membro dentro la natura e doppo ch’ebbe fatto il fatto suo mi si levò da dosso et io vedendomi libera andai alla volta del tiratoio della tavola e presi un cortello et andai verso Agostino dicendo

“Ti voglio ammazzare co questo cortello che tu m’hai vittuperata”

Er esso aprendosi il gippone disse: “Eccomi qua”, et io li tirai con il cortello che lui si riparò altrimenti gli avrei fatto male e facilmente ammazzatolo; co in tutto ciò lo ferii un poco nel petto e gli uscì del sangue.»

Artemisia Gentileschi “Atti di un processo per stupro”

“Artemisia Lomi Gentileschi nacque a Roma l’8 luglio 1593 da Orazio e Prudenzia di Ottaviano Montoni, primogenita di sei figli. Orazio Gentileschi era un pittore, nativo di Pisa, dagli iniziali stilemi tardo-manieristi che, stando al critico Roberto Longhi, prima di trasferirsi a Roma «[…] non dipingeva, ma lavorava semplicemente di pratica, a fresco» (Longhi). Fu solo dopo l’approdo nell’Urbe che la sua pittura raggiunse il suo apice espressivo, risentendo grandiosamente delle innovazioni del contemporaneo Caravaggio, dal quale derivò l’abitudine di adottare modelli reali, senza idealizzarli o edulcorarli e, anzi, trasfigurandoli in una potente quanto realistica drammaticità.

Fanciullezza Battezzata dopo due giorni dalla sua nascita nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, la piccola Artemisia divenne orfana di madre nel 1605. Fu probabilmente in questo periodo che si avvicinò alla pittura: stimolata dal talento del padre, la bambina spesso lo guardava affascinata mentre si cimentava con i pennelli, sino a maturare un’ammirazione incondizionata e un lodevole desiderio di emulazione. La formazione della Gentileschi avvenne, nell’ambito artistico romano, proprio sotto la guida del padre, che fu perfettamente in grado di valorizzare al massimo il precoce talento della figlia. Molti, tuttavia, ritengono quest’eventualità poco probabile alla luce delle pressanti restrizioni paterne, a causa delle quali Artemisia imparò la pittura confinata entro le mura domestiche, non potendo fruire degli stessi percorsi di apprendimento intrapresi dai colleghi maschi: la pittura, all’epoca, era infatti considerata una pratica quasi esclusivamente maschile, e non femminile. Ciò malgrado, la Gentileschi subì ugualmente il fascino della pittura caravaggesca, anche se filtrato attraverso le pitture del padre.

«Questa femina, come è piaciuto a Dio, avendola drizzata nelle professione della pittura in tre anni si è talmente appraticata che posso adir de dire che hoggi non ci sia pare a lei, havendo per sin adesso fatte opere che forse i prencipali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere»

Da questa lettera, dunque, si può facilmente dedurre che Artemisia sia divenuta artisticamente matura tre anni prima del 1612: nel 1609, per l’appunto. A favore di questa tesi interviene un’altra fonte, ovvero la vasta documentazione che registra le varie committenze rivolte a Orazio Gentileschi successive al 1607, ciò lascia supporre proprio che la figlia abbia iniziato a collaborare con lui a partire da questa data circa. Certo è che la Gentileschi nel 1612 era ormai diventata un’esperta pittrice, a tal punto che destò persino l’ammirazione di Giovanni Baglione, uno dei suoi biografi più noti, il quale scrisse che:

«Lasciò egli figliuoli, ed una femmina, Artemisia nominata, alla quale egli imparò gli artificj della pintura, e particolarmente di ritrarre dal naturale, sicché buona riuscita ella fece, e molto bene portossi» (Giovanni Baglione)

Lo stupro Artemisia viene violentata Questo suo innato talento per le belle arti fu motivo d’orgoglio e di vanto per il padre Orazio, che nel 1611 decise di allocarla sotto la guida di Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe-l’œil con cui collaborava alla realizzazione della loggetta della sala del Casino delle Muse, a palazzo Rospigliosi. Agostino, detto «lo smargiasso» o «l’avventuriero», era sì un pittore talentuoso, ma aveva un carattere sanguigno e iroso e dei trascorsi più che burrascosi: oltre a essere coinvolto in diverse disavventure giudiziarie, era un furfantesco scialacquatore e per di più fu anche mandante di diversi omicidi. Ciononostante, Orazio Gentileschi aveva grande stima di Agostino, che frequentava assiduamente la sua dimora, e anzi fu felicissimo quando accettò di iniziare Artemisia alla prospettiva. Gli eventi, tuttavia, presero una piega tutt’altro che piacevole. Tassi, dopo diversi approcci, tutti rifiutati, approfittando dell’assenza di Orazio, violentò Artemisia nel 1611. Questo tragico evento influenzò in modo drammatico la vita e l’iter artistico della Gentileschi. Lo stupro si consumò nell’abitazione dei Gentileschi in via della Croce, con la compiacenza di Cosimo Quorli, furiere della camera apostolica, e di una certa Tuzia, vicina di casa che, in assenza di Orazio, era solita accudire la ragazza. Artemisia descrisse l’avvenimento con parole tremende.

Il processo:

Dopo aver violentato la ragazza, Tassi arrivò persino a blandirla con la promessa di sposarla, così da rimediare al disonore arrecato. Bisogna ricordare che all’epoca vi era la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale qualora fosse stato seguito dal cosiddetto «matrimonio riparatore», contratto tra l’accusato e la persona offesa: d’altronde, all’epoca, si pensava che la violenza sessuale ledesse una generica moralità, senza offendere principalmente la persona, nonostante questa venisse coartata nella sua libertà di decidere della propria vita sessuale.

Artemisia cedette dunque alle lusinghe del Tassi e si comportò more uxorio, continuando a intrattenere rapporti intimi con lui, nella speranza di un matrimonio che mai arriverà. Orazio, dal canto suo, tacque sulla vicenda, nonostante Artemisia l’avesse informato sin da subito.

Fu solo nel marzo del 1612, quando la figliola scoprì che Tassi era già coniugato, e quindi impossibilitato al matrimonio, che papà Gentileschi ribollì per l’indignazione e, nonostante i vincoli professionali che lo legavano al Tassi, indirizzò un’infuocata querela a papa Paolo V per sporgere denuncia al suo perfido collega, accusandolo di aver deflorato la figlia contro la sua volontà. La petizione recitava così:

«Una figliola dell’oratore [querelante] è stata forzatamente sverginata e carnalmente conosciuta più et più volte da Agostino Tasso pittore et intrinseco amico et compagno del oratore, essendosi anco intromesso in questo negozio osceno Cosimo Tuorli suo furiere; intendendo, oltre allo sverginamento, che il medesimo Cosimo furiere, con sue chimere, abbia cavato, dalle mane della medesima zitella, alcuni quadri di pitture di suo padre et in specie una Juditta di capace grandezza. Et perchè, B[eatissimo] P[adre], questo è un fatto così brutto et commesso in così grave et enorme lesione et danno del povero oratore et massime sotto fede di amicizia che del tutto si rende assassinamento»

Fu così che ebbe inizio la vicenda processuale.

La Gentileschi era ancora profondamente traumatizzata dall’abuso sessuale, che non solo la limitava sotto il profilo professionale, ma la mortificava come persona e, per di più, oltraggiava il buon nome della famiglia.

Ella, tuttavia, affrontò il processo con una notevole dose di coraggio e forza di spirito: ciò non fu cosa da poco, considerando che l’iter probatorio fu tortuoso, complicato e particolarmente aggressivo.

Il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, infatti, fu costantemente compromesso dall’impiego di falsi testimoni che, incuranti dell’eventualità di un’accusa per calunnia, arrivarono a mentire spudoratamente sulle circostanze conosciute pur di danneggiare la reputazione della famiglia Gentileschi.

Artemisia, secondo la prassi, fu inoltre obbligata numerose volte a visite ginecologiche lunghe e umilianti, durante le quali il suo fisico fu esposto alla morbosa curiosità della plebe di Roma e agli attenti occhi di un notaio incaricato di redigerne il verbale; le sedute, in ogni caso, accertarono un’effettiva lacerazione dell’imene avvenuta quasi un anno addietro. Per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, le autorità giudiziarie disposero persino che la Gentileschi venisse sottoposta ad un interrogatorio sotto tortura, così da sveltire – secondo la mentalità giurisdizionale imperante all’epoca – l’accertamento della verità. Il supplizio scelto per l’occasione era quello cosiddetto «della sibilla» e consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che, con l’azione di un randello, si stringevano sempre di più sino a stritolare le falangi. Con questa drammatica tortura Artemisia avrebbe rischiato di perdere le dita per sempre, danno incalcolabile per una pittrice della sua levatura.

Tuttavia lei voleva vedere riconosciuti i propri diritti e, nonostante i dolori che fu costretta a patire, non ritrattò la sua deposizione. Atroci furono le parole che rivolse ad Agostino Tassi quando le guardie le stavano avvolgendo le dita con le cordicelle:

«Questo è l’anello che mi dai, e queste sono le promesse!».

Fu così che il 27 novembre 1612 le autorità giudiziarie condannarono Agostino Tassi per «sverginamento» e, oltre a infliggergli una sanzione pecuniaria, lo condannarono a cinque anni di reclusione o, in alternativa, all’esilio perpetuo da Roma, a sua completa discrezione.

Com’è prevedibile, lo smargiasso optò per l’allontanamento, anche se non scontò mai la pena: egli, infatti, non si spostò mai da Roma, siccome i suoi potenti committenti romani esigevano la sua presenza fisica in città. Ne conseguì che la Gentileschi vinse il processo solo de iure e, anzi, la sua onorabilità a Roma era completamente minata: erano molti i romani a credere ai testimoni prezzolati del Tassi e a ritenere la Gentileschi una «puttana bugiarda che va a letto con tutti».

Impressionante fu anche la quantità di sonetti licenziosi che videro la pittrice protagonista. “

https://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi

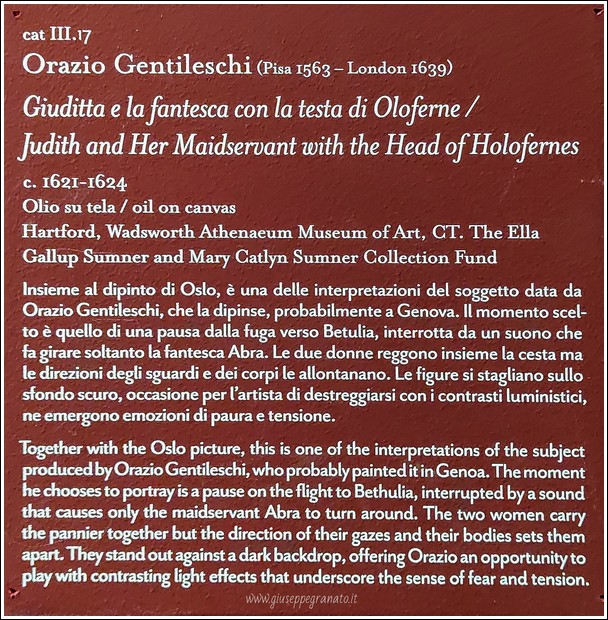

Nella sua “Giuditta che taglia la testa a Oloferne“, allora, è impossibile non leggere il desiderio di vendetta di Artemisia, che dopo lo stupro dipinge quella che può essere la rivalsa del genere femminile su quello maschile. Nelle sua interpretazione della scena è evidente il suo punto di vista femminile e la sua triste esperienza, al contrario di Caravaggio lei sa per esperienza che per avere ragione di un uomo non poteva farcela da sola, allora entra in gioco la fantesca che nella sua interpretazione ha un ruolo attivo reggendo Oloferne, l’espressione di Giuditta non e distaccata o quasi disgustata come in quella di Caravaggio, ma determinata e convinta..

Artemisia forse riproduce le sue fattezze nel volto di Giuditta, da notare il marcato ingrossamento della tiroide di Giuditta, lo stesso particolare e presente nel ritratto di Artemisia inciso da Jerome David e nelle figure di Giuditta dipinte dal padre Orazio Gentileschi.

Gli altri autori della mostra

Orazio Gentileschi

Jacopo Robusti detto il Tintoretto

Lavinia Fontana

Louis Finson

La tela della collezione Intesa San Paolo , conservata presso le Gallerie d’Italia a Palazzo Zevallos Stigliano, è stata attribuita a Luois Finson, prima si riteneva che fosse un perduto prototipo di Artemisia Gentileschi, poi si è ritenuto che fosse una copia di un’altra versione della Giuditta di Caravaggio poi persa, o una versione dello stesso Finson basata su una seconda versione della Giuditta di Caravaggio.

Giuseppe Vermiglio

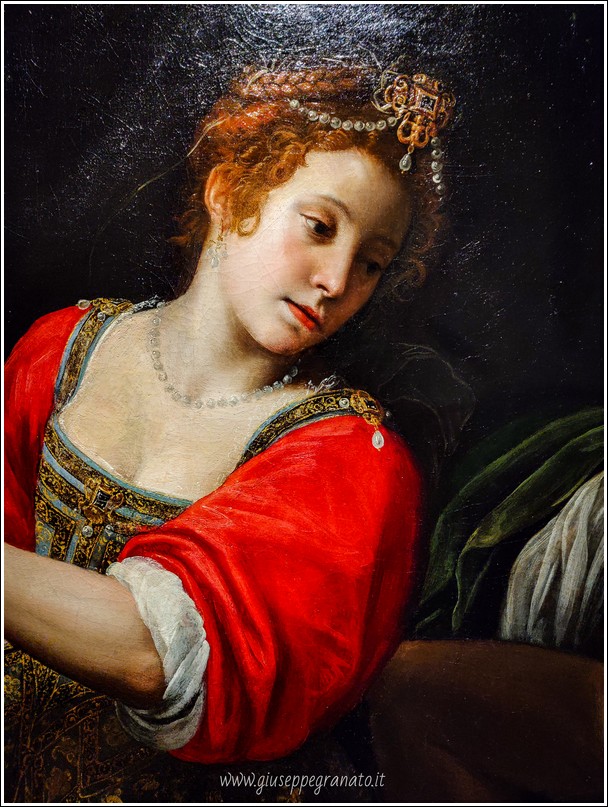

Valentin de Boulogne

Bartolomeo Mendozzi

Trophime Bigot

Filippo Vitale

Giovanni Baglione

Biagio Manzoni

Johann Liss

Bartolomeo Manfredi

Guido Cagnacci

Pittore fiammingo

Pietro Novelli

Mattia Preti

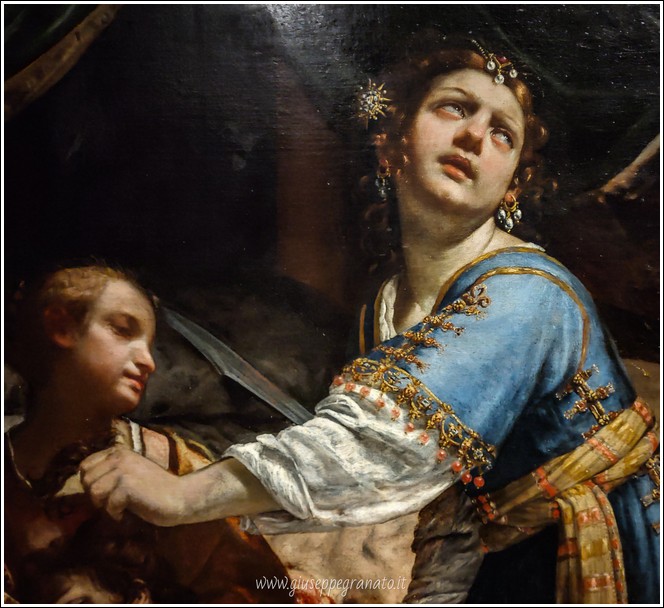

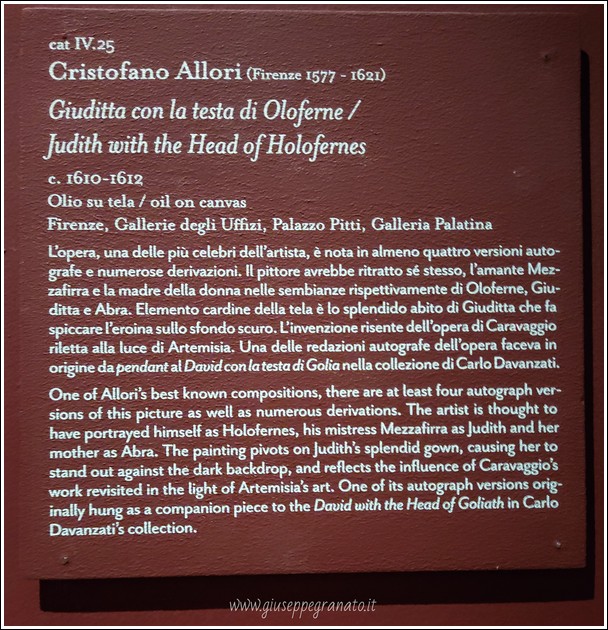

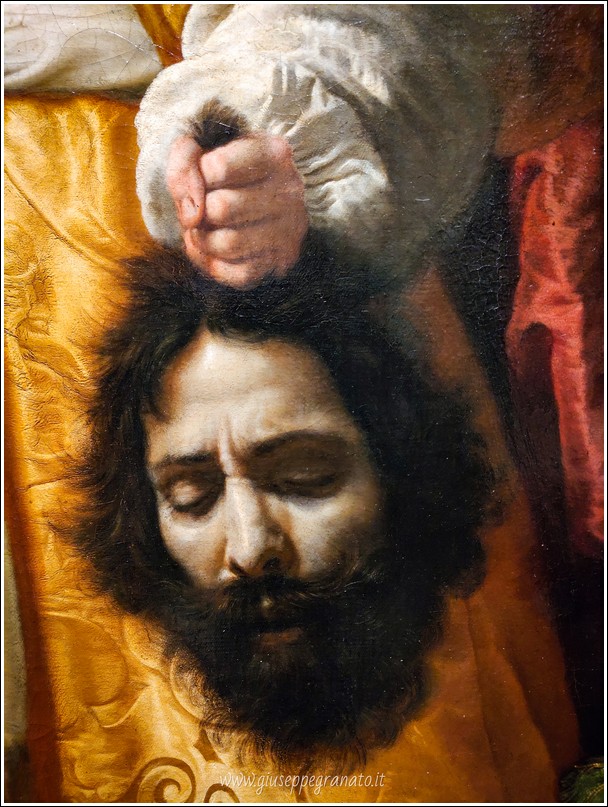

Cristofano Allori

Secondo il racconto di Filippo Baldinucci, che si avvalse della testimonianza di Michelangelo Buonarotti il Giovane (pronipote del più famoso Michelangelo), nel volto di Giuditta si scorge il volto dell’amante di Allori, Maria di Giovanni Mazzafirra.

E ancora secondo il biografo il pittore ritrasse se stesso nelle sembianze di Oloferne, mentre per Abra prese a modello la madre della giovane.

Girolamo Buratti

Francesco Rustici, detto il Rustichino

Pittore attivo all’inizio del Seicento

Conclusione:

E’ stato per me fonte di emozione e scoperta la visita a questa particolare mostra, la splendida cornice di Palazzo Barberini e il vedere insieme questi capolavori e capirne la loro origine e storia, che trascende il soggetto violento e macabro delle rappresentazioni.

Un viaggio oltre l’apparenza, percepire a distanza di secoli i dolori, i sentimenti, la passione e il coraggio di personaggi reali che ci trasmettono con la loro arte e visione la loro prospettiva e ci raccontano le loro ragioni.

LA MIA PROSPETTIVA

Lascia un commento